Max Ernst (Alemanha, 1891-1976), Prancha do romance Une semaine de bonté, 1934, Domingo,colagem.

–

–

Em 1933, durante uma viagem de três semanas à Itália, o pintor Max Ernst (Alemanha, 1891-1976) produziu uma obra – um romance – a que deu o título de Une semaine de bonté, [Uma semana de bondade]. Publicado no ano seguinte, em 1934, em Paris, impresso por George Duval e editado por Jeanne Bucher, Une semaine de bonté se transformaria em uma das mais populares obras de Max Ernst. Esse romance difere do romance como conhecemos nos meios literários, já que não usa palavras, só imagens. [O romance é dividido nos sete dias da semana e a cada dia (capítulo) há a introdução do dia com uma citação poética, por escrito]. Ao todo são 182 imagens que foram impressas originalmente em 5 pequenos volumes. A curiosidade é que é um trabalho de colagem, de imagens que já haviam sido impressas em revistas e livros, na sua grande maioria em meados do século XIX, e que foram recortadas e retrabalhadas em novas e oníricas representações ao gosto desse artista dada-surrealista.

Esse não foi o primeiro romance figurativo de colagem publicado por Max Ernst. Os anteriores, [Répetitions e Les malheurs des immortels] publicados em 1922, foram feitos em conjunto com o poeta Paul Éluard. La femme 100 têtes, 1929, e Rêve d’une petite fille qui voulu entrer au Carmel, 1930, foram de sua autoria, única, mas nenhum deles atingiu o sucesso, quatro anos mais tarde, de Une semaine de bonté.

–

–

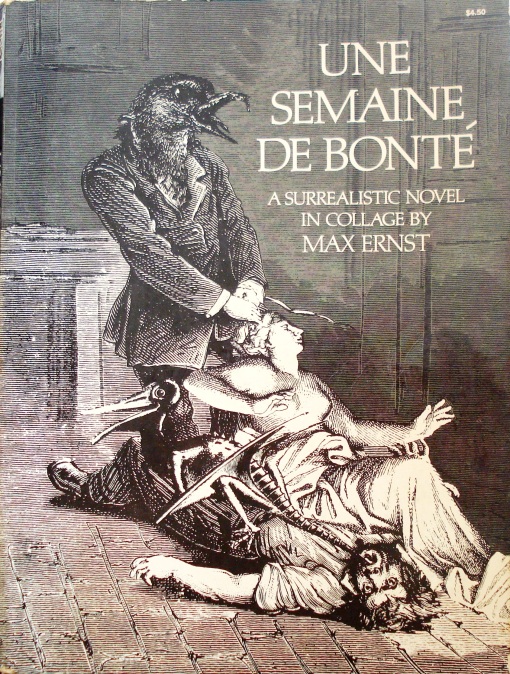

Capa da edição de Une semainde de bonté, usada nesse artigo, Nova York, Edição Dover, 1976.

–

–

Nos livros anteriores, muitas das páginas, todas sem texto só composições visuais, eram de recortes diversos rearrumados e colados, formando uma cena completamente diferente. Mas em Une semaine de bonté, talvez porque estivesse viajando, Max Ernst usou como base das diversas ilustrações pranchas de gravuras já existentes, transformando-as em outro trabalho, ao adicionar partes recortadas de outras ilustrações, de outros autores, de outras publicações, cortadas com precisão e portador de grande tenacidade, Max Ernst conseguia fazer de suas “novas obras” um conjunto de imagens contínuas, completamente diferentes das originais. No linguajar de hoje, Ernst fazia intervenções.

Estudantes de história da arte e seus professores já passaram muito mais tempo do que se pode imaginar tentando reconhecer nas páginas do romance, as gravuras originais que serviram de base para a publicação. O historiador da arte Werner Spies, foi um dos que conseguiu identificar três ilustrações de Une semaine de bonté como tendo sido retiradas do romance Les damnés de Paris, de Jules Mary, publicado em 1883. É possível que já haja outras identificações à medida que Max Ernst é mais estudado nos cursos de pós-graduação como um dos expoentes do movimento surrealista. Sabe-se também que na viagem à Itália Max Ernst comprou em Milão um volume ilustrado de Gustave Doré, provavelmente Cour du dragon e que este foi possivelmente a fonte de muitos elementos fantasmagóricos encontrados em Une semaine de bonté.

–

–

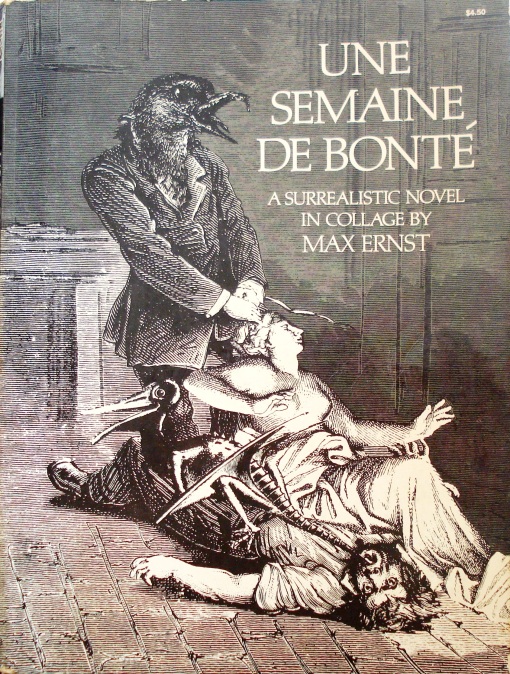

Max Ernst (Alemanha, 1891-1976), Prancha do romance Une semaine de bonté, 1934, Terça-feira, colagem.

–

–

Nunca na história da arte e das artes plásticas se considerou a questão de plágio para as obras de Max Ernst. Talvez porque a história da arte mostre que desde os primórdios a pintura se desenvolveu com pintores olhando e copiando imagens produzidas por outros pintores, com resultados tão semelhantes que era, e ainda é, por vezes, difícil separar o original da cópia. Essa tradição se perpetuou por muitos séculos por diversos motivos: quando eram obras dedicadas à representação de motivos sacros (e, no ocidente, a Igreja Católica foi a grande fonte de renda de pintores e escultores através de muitos séculos) havia paralelamente um incentivo para que se copiasse cenas exatamente iguais, para que se mantivesse a iconografia rígida, ajudando fiéis, quase todos analfabetos, a poderem reconhecer, de relance, as cenas das vidas dos santos representadas. Mais tarde essa iconografia tornou-se bastante rígida, com regras bem codificadas, o que faz com que até hoje, por exemplo, reconheçamos um Santo Antônio – com o menino Jesus no colo, ou uma Santa Lúcia, com um olho sobre um a bandeja na mão.

Essa maneira de produzir, por cópia, aconteceu também nos manuscritos, nas iluminuras. Produzidos em sua grande maioria em monastérios, o produto final apresentava muitas mãos. Muitos religiosos iluministas eram especializados. Uma situação não muito diferente das grandes companhias de montagem de produtos da era industrial. Havia os que faziam as iniciais, outros que se especializavam em animais fantásticos, usados nas bordas de uma página e assim por diante. Livros copiados e ilustrados eram uma obra de conjunto, de grupo. Só muito mais tarde, o artista (pintor ou escultor) ganhou individualidade, deixando de ser um artesão anônimo, trabalhador filiado às guildas. Até então, pintura e escultura eram ensinadas nos ateliês dos artistas, por anos e anos — não havia as Escolas de Belas Artes — e os aprendizes absorviam as técnicas de seus mestres copiando fielmente as obras de seus mestres. Aos poucos era-lhes permitido adicionar detalhes na obra do mestre: olhos feitos pelo estudante tal, paisagem de fundo por um outro estudante. A cópia sempre fez parte do aprendizado de um artesão das artes visuais. Ao longo de uma carreira, estilos se diferenciavam. Mas a individualidade não era o principal objetivo de um artista até a Alta Renascença. Muitos desses artesãos passavam a vida ensinando a outros artesãos como misturar as tintas, como pintar um perfil, e assim por diante, um trabalho bem mais anônimo. Não é à toa, que quando se visita um museu, muitas vezes vemos um painel atribuído, por exemplo, ao “Mestre dos Montes Claros”, ou ao “Mestre das Janelas Romanas”. Eram artistas cujos nomes desconhecemos, mas cujos trabalhos são reconhecidos por características específicas (como no nosso exemplo, as janelas com arcos romanos), mas que eram competentes o suficiente para terem muitos outros artistas aprendendo o ofício em seu ateliê.

–

–

Santo Antonio de Pádua, 1656

Il Guercino [Giovanni Francisco Barbieri](Itália, 1591-1666)

Óleo sobre tela, 91 x 74cm

Coleção Particular

–

–

Depois da invenção da imprensa, a cópia de imagens tornou-se ainda mais corriqueira. Já no século XVI, as xilogravuras que ilustravam o livro de Sebastian Brant , A nau dos insensatos, [Das Narrenschiff], publicado em 1494,foram usadas e reusadas por artistas como fonte para a posição de uma pessoa sentada, como desenhar uma cidade murada, etc. Um dos grandes passatempos de historiadores da arte é tentar adivinhar exatamente essa “fonte” em que um artista famoso bebeu. Muitos artigos profissionais que levaram professores às suas cátedras, às publicações nas áreas de especialização, se baseiam nessas descobertas – melhor seria dizer “redescobertas”.

Com um propósito muito diferente, mais anárquico, irreverente, Max Ernst produziu nas primeiras décadas do século XX diversos livros, romances se quiserem assim chamar, com imagens que foram retiradas na íntegra, muitas vezes adicionando uma ou duas pequenas intervenções, vindas de outros livros, de outros autores. É a colagem como arte, uma consequência natural desse mesmo processo de criação das artes visuais. A imagem final é o resultado de um arranjo específico de partes de outros artistas, uma nova criação com componentes de outrem, sem qualquer atribuição, sem referências a qualquer uma de suas fontes. A obra final é um trabalho único, mas elaborado por partes de outros trabalhos de outras mãos. A arte de Max Ernst no caso dos romances, não é nada mais nada menos do que a habilidade de colocar partes diversas, de origens variadas, num grupo único. É a sua visão que apreciamos. O resultado é como de um carro de hoje, que não perde a marca, o nome, mesmo que seja a soma de componentes de diversas origens.

–

–

Sebastian Brant, Das Narrenschiff [A nau dos insensatos]: o jogo de gamão na Idade Média.

–

–

Pensei nos romances de Max Ernst quando comecei a ler no início desse ano, sobre a controvérsia criada pela publicação do romance Axolotle Atropelado [Intrínseca: 2011]da jovem escritora alemã Helene Hegemann. Controvérsia criada pela acusação, seguida da confirmação pela própria autora, de que partes do texto eram colagens de outros autores. Deu o que falar, principalmente depois que seu livro foi selecionado como finalista para receber o prêmio de USD$ 20.000 [vinte mil dólares americanos] da Leipizig Book Fair, mesmo depois de boatos de plágio terem contaminado o mundo literário. Em outras palavras, o livro mostrou ser de tal valor, que mesmo com acusações de plágio, foi colocado entre os finalistas.

Filha do conhecido dramaturgo Carl Hegemann, a autora, que “bombou” na Alemanha com o Axolotle Atropelado, é uma adolescente de 17 anos, evidentemente talentosa, que já teve uma peça teatral não só publicada, mas montada, assim como teve um filme cujo roteiro escreveu, dirigiu, já lançou no circuito alemão. Axolotle Atropelado vendeu milhares e milhares volumes na Alemanha e conquistou um lugar entre os mais vendidos no início desse ano. É um romance sobre as descobertas de uma adolescente em Berlim. Depois da morte de sua mãe, ela se familiariza com o mundo do sexo, das drogas, das noitadas, dos sonhos, do inconsciente individual e coletivo. Vertiginoso. Alucinante. Não muito diferente das imagens exploradas – guardando-se as devidas diferenças de época – pelos surrealistas como Max Ernst, do início do século XX.

–

–

–

–

–

Apesar de reconhecer publicamente que copiou e colou diversas passagens de outros – vários — autores, Helene não se autopuniu, parecendo acreditar mais no conceito trazido a público no século XVIII por Lavoisier de que na natureza, “nada se cria, tudo se transforma”. Produto da era da informação livre, criada na internet, escritora de textos, quase comunitários, que não existiriam sem as facilidades da era digital a autora parece ter vestido a própria essência da cidade onde mora, uma encruzilhada do mundo moderno, onde tudo se mistura, se aglutina, se transforma, para se individualizar em seguida. Num artigo no jornal O Globo, de hoje, titulado “Lula der Grosse”, João Ubaldo Ribeiro descreve Berlim assim: “Cosmopolita, bonita e também cheia de história e cultura, com alguns museus únicos no mundo, não para nunca e, ao contrário das outras cidades alemãs, projeta uma atmosfera boêmia e pouco convencional, onde todas as tribos convivem e se manifestam e as ruas mais movimentadas são uma festa.” E essa atmosfera parece ter sido absorvida pela autora. Seu pai, já era conhecido, antes mesmo da controvérsia, por pontificar que “Uma determinada realidade não pode ser achada, apenas ser-nos trazida pelos ‘membros’ de uma cultura”. E Helene colocou estas percepções à prova.

–

–

Helene Hegemann, Jens Schlueter/Agence France-Presse — Getty Images

Helene Hegemann, Jens Schlueter/Agence France-Presse — Getty Images

–

–

Assim como Max Ernst não será jamais criticado por usar “partes” de outros artistas, não acredito que Helene Hegemann deva ser punida pelos seus “empréstimos”. Tudo tem a ver com o espírito com que cada uma dessas criações foi feita. É uma coisa de Zeitgeist — para usar a expressão alemã – é uma coisa de espírito da época. O romance, que não está entre os meus favoritos, talvez até mesmo por uma questão de geração, é como uma viagem pelos pensamentos caóticos de alguém cuja mente está mantida, como um picles, ao molho de drogas ferozes. Não obstante a minha inabilidade de apreciar o conteúdo do texto, acredito que este seja um excelente momento para ventilar as questões de autoria e de criatividade. A pergunta que lanço aqui, aos meus leitores:

Se aceitamos sem restrições as colagens nas obras das artes visuais, por que então somos tão rígidos, tão severos, quando nos reportamos aos textos literários?

©Ladyce West, Rio de Janeiro: 2011