Paisagem com vilarejo à distância,

Pieter Stevens (Antuérpia, 1567-1624)

Nanquim sobre papel e aguada cinza

22 x 32cm

Senti-me como Miss Marple, um dos personagens mais conhecidos dos livros de Agatha Christie, uma senhora que resolve crimes pela lógica e pelo conhecimento que tem da natureza humana ao ler O deserto dos Tártaros de Dino Buzatti [São Paulo, Clube do Livro: s/d]. Para Miss Marple um ingrediente necessário na arte de desvendar mistérios é a catalogação mental que faz das pessoas à sua volta: umas sempre lembram outras e seu comportamento consequentemente não deve ser diferente. Assim, todos os problemas que aparecem na região da aldeia de St. Mary Mead, residência da boa detetive, podem ser resolvidos pelo trabalho extraordinário de associações entre pessoas que ela executa.

Em O deserto dos Tártaros também fiz minhas associações à maneira de Miss Marple. À medida que lia imagens de quadros e filmes que assisti vieram a preencher a minha imaginação. A história quase simples e previsível é a de um homem, de um país desconhecido, numa época qualquer, que ao entrar para o exército, tem como sua primeira missão, uma permanência indefinida numa estação fronteiriça, enfiada atrás das montanhas de mais difícil ultrapassagem. O objetivo final é o Forte Bastiani, obra protetora de uma fronteira esquecida. Lá o marasmo impera e se entranha por tudo e por todos. Visivelmente alerta para a estranheza do forte, Drogo, o personagem principal desta aventura, pede para ser colocado em outro local. Mas depois de uma conversa com um superior aceita ficar por quatro meses. Estes aos poucos se transformam em quinze anos, graças à acomodação de Drogo, graças às escolhas que faz durante sua estadia e ao estranhamento que sente quando depois de quatro anos no forte volta à cidade natal, onde já não reconhece nada, nem mesmo a si mesmo.

A primeira associação que tive veio pela descrição inicial da viagem de Drogo rumo ao Forte Bastiani. Não consegui tirar da minha memória as paisagens maneiristas do século XVI. Principalmente as da Europa do norte, tais como as de Pieter Stevens.

Lá se vão Giovanni Drogo e seu cavalo, diminutos, no flanco das montanhas que se tornam sempre maiores e mais selvagens. Ele continua subindo para chegar ao forte ainda durante o dia, porém mais rápidas que ele, do fundo, de onde rumoreja o riacho, mais rápidas que ele sobem as sombras. A um certo ponto elas estão justamente à altura de Drogo, na vertente oposta da garganta; parecem por um instante reduzir sua corrida, como que para não desencorajá-lo, depois deslizam por cima dos penhascos e dos rochedos, e o cavaleiro permanece embaixo.

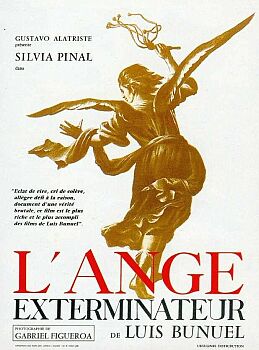

Mais adiante, quando Drogo começa a achar razões para permanecer no forte lembrei-me incessantemente de um dos filmes mais extraordinários que já vi, um filme do espanhol Luis Buñuel, Anjo Exterminador, 1962. O roteiro, a história, o vazio são paralelos perfeitos para o Deserto dos Tártaros: Após uma extravagante e farta refeição, os convidados se sentem estranhamente incapazes de deixar a sala de jantar e, nos dias que se seguem, pouco a pouco, caem as máscaras de civilização e virtude e o grupo passa a viver como animais.

E enquanto as sombras do outro lado da montanha, depois da fronteira mexiam com a imaginação dos soldados no forte, suas descrições mexiam com as minhas memórias das paisagens desertas de De Chirico, um pintor também italiano e contemporâneo de Dino Buzzati: Interrompeu-se porque do alto de um paredão cinzento, pendente sobre eles, chegara um som de desmoronamento. Ouviam-se os baques dos rochedos que explodiam contra os penhascos e ricocheteavam com ímpeto selvagem pelo abismo, entre nuvens de poeira. Um estrondo de trovão repercutia de parede a parede. No coração dos despenhadeiros, o misterioso desmoronamento continuou por alguns instantes, mas exauriu-se nos profundos canais antes de chegar embaixo; nos cascalhos, por onde subiam os soldados, só chegaram duas ou três pedrinhas.

A angústia da partida, 1913-1914

Giorgio De Chirico (Itália, 1888-1978)

Óleo sobre tela

Albright-Knox Art Gallery Búfalo, EUA

E assim fui de memória em memória saindo do mundo da literatura para o mundo das artes plásticas, até o final do livro peregrinando pelas imagens desérticas, pelo sentido de desalento e de paralisação, até que cheguei às minhas memórias do conto The Beast in the Jungle, 1903, de Henry James (EUA 1843 – Inglaterra 1916) que no Brasil foi editado como um pequeno livro com o título de A Fera na Selva: a história de um homem a quem nada absolutamente acontecera, como resultado das decisões que tomara ou que deixara de tomar, sempre à espera de um grande evento.

Afinal a que todas essas conexões me levam? O que elas têm em comum é a exploração do fantástico, da fantasia pessoal, do imaginário individual. Apesar de alguns críticos ligarem a obra de Dino Buzzati a escritores como Kafka, Sartre e Camus, principalmente nesta obra O deserto dos Tártaros, originalmente publicado em 1940, na minha opinião esta história, com o desenvolvimento dado, pertence mais ao campo da fantasia do imaginário, algo mais fluido e menos desesperador, mais na tradição de Edgar Allan Poe e de outros autores transcendentalistas. Quer coloquemos este livro entre os surrealistas ou os transcendentalistas, não importa. É simplesmente um livro que deve ser lido, pela narrativa, pela abstração e pelo descobrimento de nós mesmos.

O escritor Dino Buzzati (1906-1972)