Ilustração japonesa, praia à noite.

Ilustração japonesa, praia à noite.

Mostrando ser feminina,

a praia ouve os segredos

que o mar, por trás da neblina,

conta baixinho aos rochedos.

(Durval Mendonça)

Ilustração japonesa, praia à noite.

Ilustração japonesa, praia à noite.

Mostrando ser feminina,

a praia ouve os segredos

que o mar, por trás da neblina,

conta baixinho aos rochedos.

(Durval Mendonça)

Elizabeth com seu laptop, 2009

Elizabeth com seu laptop, 2009

Ellen Heck (EUA, contemporânea)

xilogravura, drypoint e gravura em metal

“Como escritor, minha principal observação sobre porque outros escritores fracassam é que eles têm pressa demais. Não acho que se possa escrever um bom livro em dois anos. Você pode não concordar, ou ter feito isso, mas é uma anomalia. A maioria de nós não consegue escrever livros tão rapidamente, e precisamos ser um pouco mais tartaruga e menos lebre.”

Em: “Malcolm Gladwell on Why We Shouldn’t Value Speed Over Power”, em entrevista a Adam Grant, Heleo.

Entrevista e vídeo, aqui.

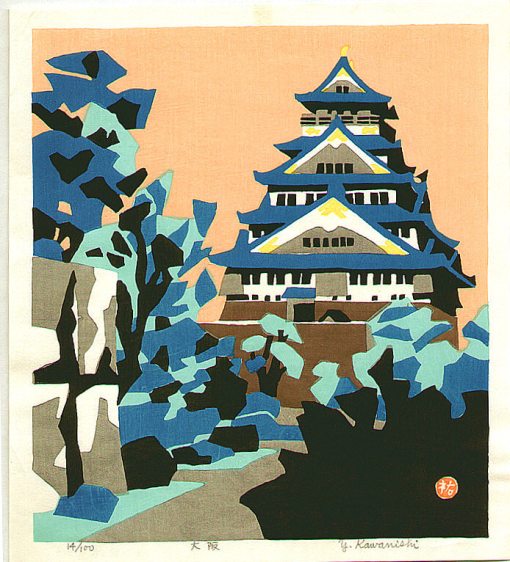

O Castelo de Osaka, 1967

O Castelo de Osaka, 1967

Yuzaburo Kawanishi (Japão, 1923)

xilogravura policromada

O ritmo, a saga de As Irmãs Makioka me lembraram Eça de Queiroz. Talvez seja por isso que desde o início me senti inclinada a gostar da obra de Jun’sihiro Tanizaki, sem levar em conta as mais de 700 páginas da edição brasileira. O ritmo é lento. O texto se move como as estações do ano, vagarosamente, cada passagem de tempo uma atividade, novo enfoque, nova oportunidade. Esperança. O universo é retratado nos detalhes, nas minúcias do cotidiano. E são os pormenores da vida que nos dão a medida certa da sociedade que as produziu.

Considerado uma obra clássica da literatura japonesa, esse livro retrata o período em que o Japão esteve em guerra com a China até sua aproximação à Alemanha de Hitler. No entanto, a julgar pelo descrito neste livro, no interior montanhoso do país, as guerras quase não tiveram impacto. Os ecos das batalhas são longínquos e não arrepiam as penas dos pássaros nos jardins. As irmãs Makioka retrata quatro anos (1936-1941) na vida de quatro irmãs vindas de uma família tradicional, de abastados comerciantes, que perdeu a influência financeira e social. Elas tentam manter, cada qual à sua maneira, as tradições familiares de classe e dinheiro, no entanto, os resultados são modestos e diferem para cada uma delas. O Japão está no seu momento mais intenso de ocidentalização antes da segunda metade do século XX. E essa mudança de hábitos, de roupas, de maneiras de pensar está presente no dia a dia das irmãs.

No antigo Japão – e francamente não sei como é agora – irmãs haveriam de casar na ordem em que nasceram. Essa regra, mantida pelas Makiokas, é o fio da trama. Na abertura, a primeira filha é casada com seis filhos, a segunda, casada com uma filha, a mais jovem, rebelde, desafiadora do status quo já está comprometida para casar, mas a terceira , não consegue um marido à altura, está ficando velha demais para um bom casamento e empaca a vida da mais nova. A solução desse problema segura a narrativa de início ao fim. Cada uma das irmãs é detalhadamente descrita, não há como confundirmos seus nomes. Como é um romance movido pelo personagens, com muito pouca ação, o conhecimento profundo de cada elemento é essencial.

A vida não para porque Yukiko não consegue casar. Vez por outra aparece um pretendente. Nesse meio tempo há eventos do cotidiano: crianças crescendo, doenças, passeios em família, mudança de endereço e assim por diante.Aos poucos temos uma visão precisa de como era a vida antes da Segunda Guerra Mundial. Li esse livro nas férias, em três semanas. Aproveitei o tempo letárgico do verão quente para parar a cada capítulo (eles são pequenos) e procurar na internet imagens do Festival das Cerejeiras, do Dia das Meninas, a distância entre Osaka e Tóquio para entender o trauma de uma mudança de lá para cá. Procurei fotos de glicínias e outras flores mencionadas. Fui atrás de explicações para as partes de um quimono, assim como os rituais mencionados. Tive por causa disso outros meios de apreciar a leitura. Enfim, tive o luxo de poder dar tempo à narrativa, deixá-la criar raízes.

Esse é um belíssimo livro, retrato de uma época. Foi escrito durante os anos da guerra entre o Japão e a China e publicado em 1948. Tem sido desde então considerado uma obra-prima da literatura japonesa do século XX. É fácil entender a razão: é a saga de uma família para sobreviver num mundo que muda rapidamente. Durante a narrativa o Japão comemora 2.600 anos de existência. Muitos dos rituais da corte e da sociedade japonesa ainda preserva antigos hábitos em descompasso com a ocidentalização, que já vinha se estabelecendo na terra do sol nascente desde o século XVIII através do comércio com a Holanda. O que se testemunha na leitura é um adeus às velhas maneiras. Algo que não acontece de repente, não até perder a Segunda Guerra Mundial e ser ocupado pelas forças aliadas de reconstrução de 1945 a 1952.

Definitivamente essa leitura é um requisito para o leitor interessado da grande literatura e naquela produzida pelo Japão.

Reprodução de gravura de Utagawa Toyokuni (Japão, 1769-1825)

xilogravura policromada, 17 x 26 cm

Não posso me considerar conhecedora de literatura japonesa. Kawabata, Murakami, Tanizaki, Kawakami, Matsuoka, Kirino, Inoue foram os únicos escritores lidos. Uma dúzia de obras, não me faz conhecedora. Particularmente quando se trata de uma de civilização milenar, repleta de biombos culturais, sussurros de entonação e gestos estudados. Mas já li o suficiente para sentir que em Guerra de gueixas há uma diferença. A trama é contada com ritmo avançado, clareza de expressão, narrativa direta e descrições cândidas. Nagai Kafū economizou nas metáforas e tradicionais insinuações orientais. O resultado foi uma bela obra sobre um pequeno evento colocado num contexto franco e arrojado.

Depois de enviuvar Komayo, que havia sido gueixa, retorna à vida que tivera antes do casamento e participa da disputa por clientes para garantir boa sobrevivência no futuro. Nessa procura envolve-se com três homens e se vê no centro de uma competição com outras gueixas que, como ela, pensam em assegurar uma vida estável, nos dias em que a idade se mostrar como obstáculo. Procuram um único patrocinador. Komayo se depara, nessa competição, com uma escolha: proteção financeira sem amor ou uma paixão. Sozinha, suas escolhas determinarão o futuro. Não pode errar. Suas conquistas são objeto de ciúmes e inveja.

Grande parte do que conheço sobre Shimbashi, o bairro das gueixas em Tóquio, veio através de obras de autores ocidentais, mais ou menos fascinados com o exotismo das gueixas, dos cerimoniais nas casas de chá, do teatro kabuki. Um grande livro que alargou o meu conhecimento sobre o assunto foi do escritor inglês Kazuo Ishiguro, Um artista do Mundo Flutuante. Mas Ishiguro escreveu também com conhecimento de segunda mão, já que passou a vida desde de os cinco anos de idade na Inglaterra. Pois, foi na obra de Nagai Kafū que vi o retrato do mundo flutuante por um escritor japonês descrito com desembaraço semelhante ao encontrado em muitas xilogravuras Ukiyo, abertamente sexuais. Em Guerra de gueixas a vida diária de Shimbashi é retratada sem romantismo, numa ostensiva rebeldia à habitual discrição sobre o assunto na terra do sol nascente.

Um dos pontos altos deste livro é o retratar das mudanças de comportamento na sociedade japonesa com a influência ocidental. A obra, lançada em 1916, é enraizada justamente nesse período de grande pujança econômica do país. Mas não faz qualquer menção aos grandes sacrifícios da população que caracterizaram a época entre o final do século XIX e a entrada do país na Segunda Guerra Mundial: as guerras contra a China e contra a Rússia. Isso só não empobrece o texto porque Nagai Kafū não se propôs a escrever um romance histórico, mas um obra de gênero. O que descobrimos são as pequenas maneiras em que a ocidentalização se dá na vida cotidiana da cidade.

Nagai Kafū

Nagai KafūGuerra de gueixas é considerado um clássico da literatura japonesa moderna. Tem todo jeito de ser uma obra de transição, de um período em que a estética literária de Yasunari Kawabata se desloca para a de um Haruki Murakami. Ainda que Kawabata seja mais jovem, sua obra me parece mais ligada às tradições literárias nipônicas do que a de Nagai Kafū que o precedeu. Talvez isso seja só a visão de quem lê com os olhos do ocidente. Mas sou pretensiosa ao fazer essa afirmação, consciente de meu conhecimento superficial de uma rica tradição literária. A leitura de Guerra de gueixas é rápida, cheia de passagens memoráveis e de interessantes observações. É leve. Tem um gosto de século XIX. Mas vale muito a pena. Devo ressaltar a bela edição da Estação Liberdade que dá gosto à leitura. Recomendo.

Casa de chá, Yotsuya, Araki, 1937

Casa de chá, Yotsuya, Araki, 1937

Tsuchiya Koitsu, (Japão, 1870-1949)

xilogravura policromada

“Com o inverno se aproximando, as pessoas já não usavam mais quimonos leves. Os perfumados shimeji já não eram o prato mais requisitado do cardápio no restaurante Kagetsu, e os matsutake, caríssimos no início do outono, agora serviam para dar gosto aos ensopados na Casa Matsumoto. Os crisântemos, que até pouco tempo atrás haviam atraído multidões ao parque de Hibiya, desapareceram, dando lugar às folhas secas que o vento levava pelos caminhos de cascalho onde os meninos jogavam bola. O parlamento reabrira, e aos clientes habituais das casas de chá de Shinbashi vieram se somar as caras caipiras dos políticos do interior. Todos os estabelecimentos estavam lotados com financistas, ou ainda com convidados de importantes homens de negócios, vindos de reuniões de diretoria que aconteciam no bairro contíguo de Marunouchi. Aumentava o número de boatos sobre quais aprendizes haviam se tornado gueixas do ano passado para cá. Em Ginza, as folhas dos salgueiros já estavam amarelas, mas ainda não haviam começado a cair. As decorações das lojas mudaram, e viam-se aqui e ali flâmulas vermelhas e azuis, anunciando as promoções de fim de ano. As bandinhas musicais ocupavam as esquinas, e as pessoas apressavam o passo ao passarem pelo barulho. Nas manchetes gritadas pelos jornaleiros, as edições extras dos jornais anunciavam o início da temporada de sumô. As gueixas começavam a fazer as contas para os preparativos do Ano Novo, e, mesmo diante dos clientes, não hesitavam em pegar a caderneta e puxar do obi um lápis com a ponta por fazer, lambendo o grafite para anotarem os compromissos da primavera.”

Em: Guerra das Gueixas, Nagai Kafu, tradução de Andrei Cunha, São Paulo, Estação Liberdade: 2016, página 134 [original de 1918]

[Tiragem póstuma por Reynal]

Oswaldo Goeldi (Brasil, 1895-1961)

Xilogravura policromada

Menotti del Picchia

Amanhã eu vou pescar.

Há um peixe fatalizado

que a Ritinha vai guisar

na panela de alumínio

que brilha mais que o luar.

Hoje ele está no seu líquido

e opaco mundo lunar,

pequena seta de prata

furando a carne do mar.

Qual será? O bagre flácido

de cabeça triangular?

O lambari que faísca

como uma mola a vibrar?

O feio e molengo polvo,

monstruoso, tentacular?

O peixe-espada, de níquel,

a viva espada do mar?

Hoje estão vivos e lépidos

os lindos peixes do mar.

Amanhã…

Nem pensem nisso!

Amanhã eu vou pescar…

Em: Entardecer, Menotti del Picchia, São Paulo, MPM propaganda: 1978, p. 55.

Xilogravura,

Crônica de Nuremberg

A Crônica de Nuremberg é uma famosa publicação em latim, de autoria de Hartmann Schedel (1440-1514), que relata a história do mundo em sete capítulos. Foi publicada em 12 de junho de 1493, poucos anos depois da primeira impressão da Bíblia — conhecida como a Bíblia de Gutenberg — através dos tipos móveis de Gutenberg, em 1450-55. A Crônica de Nuremberg atingiu logo grande sucesso e teve diversas edições traduzidas imediatamente. Em 23 de dezembro de 1493, seis meses depois de sua primeira edição, por exemplo, já saía publicada em alemão. É o maior livro ilustrado da época, com aproximadamente 1600 xilogravuras. Tornou- se o livro mais difundido dos anos finais do século XV à primeira metade do século XVI. Curiosamente, o grande pintor renascentista alemão Albrecht Dürer, que se tornou um dos maiores gravuristas do mundo, trabalhou como aprendiz nas xilogravuras para esse livro.

Cena de uma peça, [Shibai Ukie], c. 1740

Cena de uma peça, [Shibai Ukie], c. 1740

[Teatro Edo Ichimura-za]

Masanobu Okumura (Japão 1686-1764)

Uma narrativa sensível e indireta. Delicada. Com um tema que me pareceu um tanto datado: divórcio. Foi difícil, para mim, me situar em um tempo anterior à Segunda Guerra Mundial, em um Japão cujas principais metáforas para a explicação dos sentimentos foram o teatro Kabuki ou músicas cantadas que diferenciam a língua falada em Tóquio da língua falada em outra área. As metáforas, extensas, nesse livro, vêm cheias de considerações que eu sabia estar perdendo, limitada pela minha ignorância sobre a cultura do país na época.

A introdução à metáfora do teatro logo no início do romance passa ao largo de quem não conhece os personagens. Sim, no palco há uma boneca mulher, que não tem vontade própria. Mas é só isso? Não há de haver mais já que passamos tanto tempo enroscados naquela descrição. Encontrei-me consultando o Google a cada vinte páginas, tentando captar mais do que uma leitura superficial do texto.

Sim, a dúvida do casal, mais dele do que dela, de se separar ou não. Entregar-se à modernidade ocidental ou às tradições nipônicas de pré-guerra é óbvia, permanente e angustiante. Mas por ser parte de uma narrativa metafórica e oblíqua, leva muito tempo para ser desenvolvida.

Junichiro Tanizaki

Junichiro TanizakiPenei para achar uma maneira de relatar as minhas frustrações com o romance sem tentar desencorajar quem quer que seja de lê-lo, pois a opinião da maioria dos leitores desse romance é muito mais apreciadora do que a minha. Mas fui forçosamente lembrada dos romances do início do século XX, em que as histórias podem ser longas e um tanto repetitivas porque muitas vezes apareciam em capítulos semanais.

Definitivamente não recomendo sua leitura como uma introdução à literatura contemporânea japonesa, mesmo sendo este autor considerado um dos pais da moderna literatura do país.

–

–

Mãos desenhando, 1948

M. C. Escher (Holanda, 1898-1972)

Litografia, 28 x 33 cm

–

Não sei como a prosa de José Luís Peixoto soa aos ouvidos portugueses, aos meus, brasileiros, soa rica, dinâmica, orgânica. Deslumbra a expansão dos significados de palavras comuns, conhecidas. Antes mesmo de nos envolvermos com a trama, a língua portuguesa seduz. Com José Luis Peixoto embarcamos numa prazerosa e aventureira narrativa construída por vocábulos, que por engenhosa inflexão, nos fazem ver por ângulos incomuns as mesmas cenas que em qualquer outro escritor passariam desapercebidas. Precisávamos disso na nossa língua torná-la mais jocosa, folgazã. Mais ágil.

A trama é trabalhada de modo tão criativo quanto a língua. A impressão que tenho é que José Luís Peixoto brinca conosco, diverte-se com o impacto que terá sobre o leitor e se entretém ao considerar o rumo da narrativa. Inventivo, ele nos faz sorrir quando nos deparamos com suas reviravoltas; e ao divertir-se ele amplia os limites do que consideramos romance. A trama inicial situada em um vilarejo do Alentejo na década de sessenta, encontra eco na França, meio livro adiante, onde os mesmos protagonistas se encontram, fugidos da economia caótica do período Salazarista. Fogem do país, mas não fogem de si. Emigram levando com eles os sonhos, os amores e até mesmo a pequenice do lugar de onde procedem. A reinvenção de cada um é um processo difícil e conturbado. Penoso para todos. E inicialmente até parece que deixaram para trás os grilhões da terra natal. Mas quando percebemos, estamos presos aos destinos deles e nos vemos de volta ao início como numa gravura do mundo paralelo de M.C. Escher. Nas gravuras do artista holandês, voltamos aos temas iniciais achando que chegamos a algum lugar novo só para descobrirmos que nos encontramos aparentemente fazendo o caminho anterior, são escadas que descem mas também sobem; cachoeiras cujas águas desaguam em suas fontes ou mãos que se desenham. O romance, que traz o título sui generis e inegavelmente astuto, se transforma numa fita de Möbius, que mexe com o desenrolar natural da voz narrativa, oscilando entre o universo conhecido e outro paralelo.

–

—

“Este livro podia acabar aqui. Sempre gostei de enredos circulares. É a forma que os escritores, pessoas do tamanho das outras, tem para sugerir eternidade. Se acaba conforme começa é porque não acaba nunca…” José Luís Peixoto nos diz claramente a que veio ao final da primeira parte: quer escrever uma história que não acabe nunca. E consegue. Como um mágico de cartola, tira, sabe-se lá de onde, a ideia de fazer a história se arrevesar uma vez mais, mas de maneira mais completa. Não se trata mais de um espelhar de comportamentos, de um retrato de infinitas estruturas sociais que comprimem os indivíduos e os faz robôs de seus próprios preconceitos. Nem tampouco das idas e vindas dos personagens ou da narrativa que nos leva a diversos recomeços. Agora, quando entramos na segunda parte, temos que trocar de marcha, refletir ainda uma vez sobre o texto. Porque descobrimos que ali há mistério. Faz-se necessário reconsiderar uma questão importante: quem narra esse romance? E chegando a uma conclusão, como bons leitores que somos da narrativa linear, temos que voltar ao início e considerar as ramificações daquilo que descobrimos. Eureka! Eternidade à vista! Fizemos a volta completa, mas com uma virada, aquela virada da fita de Möbius, aquele giro que faz do inicio o fim com um truque. Não se trata da forma circular, mas da elíptica com uma torção. Nasce um texto hermético.

–

José Luís Peixoto — Foto: Helena Canhoto

José Luís Peixoto — Foto: Helena Canhoto

José Luís Peixoto arrisca, aposta, se aventura e se expõe nesse romance. Vai à procura da Pedra Filosofal e encontra vestígios de que ela existe. A caminho, ele enfeita e adorna a língua materna, diverte-se vadiando pela narrativa, como se estivesse mesmo a interpretar um escritor. A emigração portuguesa ilegal para a França não é nada mais do que ponto de partida para uma corajosa investigação sobre os limites da narrativa. Joga verde e colhe maduro. Pratica e treina uma nova forma diante dos nossos olhos. Ou será que os títulos dos capítulos estão lá por acaso? Ou talvez as palavras circundadas por elipses, que remontam de novo à primeira parte do livro, foram invencionices da moda? José Luís Peixoto se arremessa numa nova forma, atira no incerto e ganha o certo; dispara imagens gráficas e de linguagem. E finalmente lança o leitor na montanha russa de uma narrativa sem fim. Não há dúvidas de que ele é inovador, inventivo. Nem de que ele sente os limites da forma e da língua como camisas de força. Para chegar lá ele brinca, graceja e se diverte. Leva-nos junto. E o resultado é muito produtivo, um trabalho realisticamente inovador.

–

–

Cidade Maurícia em Pernambuco, c. 1640

Zacharias Wagener (Holanda, 1614-1668)

Aquarela sobre papel, fonte para a:

Prancha 107 do Thierbuch

Kupferstich-Kabinet em Dresden

–

–

–

O boi do Melchior Álvares foi, naqueles primeiros tempos do governo de Nassau, um dos seres mais célebres de Pernambuco.

Talvez nunca tivesse havido no mundo um boi mais manso, mais dócil, mais vagabundo e mais garoto.

Por onde o dono andava, andava ele também. Se o Melchior entrava em uma casa, lá ficava o boi à porta, à espera, como um cachorrinho.

As crianças amavam-no, as moças davam-lhe guloseimas à janela. Um mimo! Se alguém lhe pronunciava o nome, lá ia o bicho muito contente a seguir quem lhe fazia agrados.

O boi do Melchior devia ter nascido boi por engano; havia na sua maneira de ser os traços característicos de um legítimo rafeiro.

E foi realmente um escândalo no Recife e na cidade de Maurícia quando a notícia rebentou. Anunciava-se que , na noite da inauguração da ponte que Nassau concluía, ligando Maurícia ao Recife, haveria um número do programa absolutamente sensacional – o boi do Melchior voaria das janelas de um sobrado para outro sobrado fronteiro.

–

Tereza Costa Rêgo (Brasil, 1929)

acrílica sobre madeira, 440 x 160 cm

–

A gente de Pernambuco conhecia o bovino afamado como uma figura amável e boêmia. Mas todo mundo o tinha como boi; ninguém podia acreditar que, de uma hora para outra, tivesse ele adquirido virtudes de andar pelos ares como os pássaros. Seria algum milagre, algum truque ou logro?

O príncipe Maurício de Nassau foi realmente o homem mais extraordinário que pisou no Brasil.

Com aquela imensa cultura que se pode dizer superior à época, aquela penetração de espírito que nenhum homem público teve ainda, com uma lucidez acima do tempo, o gosto pelas artes e por tudo o que era idéia avançada, nascera evidentemente para reformador de povos.

Ao chegar a Pernambuco para cuidar dos negócios da Companhia das Índias Ocidentais, ferviam os ódios dos brasileiros contra os holandeses. Os partidos traziam ainda as armas nas mãos. Nassau teve a felicidade de compreender o momento. E compreendeu-o colocando os interesses populares acima dos interesses da empresa mercantil a que servia.

Em pouco tempo Pernambuco era seu até o fundo do coração.

Alma de artista, fibra de homem de estado, fidalgo até o âmago da alma, a sua ação em Pernambuco foi a mais generosa e rutilante. A terra dos heróis do arraial de Bom Jesus deu a impressão de que a tocara a varinha de uma fada. Tudo se fazia como nas mágicas e nos contos azuis.

Era uma febre de crescer. Nos areais e nos pântanos da ilha de Antonio Vaz o bom gosto do príncipe erguera, como por encanto, a suntuosidade do palácio das Torres. Em pouco tempo, a ilhota até então imprestável, cresceu e brilhou como a mais linda cidade holandesa do Brasil.

Desde os tempos de Petrônio que sempre foi prova de inteligência dar festas ao povo. Nassau era homem de uma suprema agudeza de espírito. O parque magnífico do palácio das Torres vivia aberto ao público em festas fulgurantes. Dentro daquele pomar cheiroso em que se erguiam mais de setecentos coqueiros, com um laranjal trescalante, romãzeiras e flores, aves vistosas, regatas e esguichos de água, o povo esquece de que estava sendo explorado por uma companhia mercantil, para lembrar-se apenas de que tinha a governá-lo a alma generosa de um grande artista.

–

Maurício de Nassau e a lenda do boi voador, s/d

André Cunha (Brasil, 1972)

–

Erguido o palácio das Torres, florescendo da noite para o dia a cidade de Maurícia, era necessário uma ponte que ligasse o Recife à nova cidade. O transporte por meio de canoas era um sinal de atraso.

A ponte é orçada em 240.000 florins. O engenheiro mete mãos à obra mas só três pilares consegue erguer. Antes de chegar ao maio do caminho desanima. Parece-lhe inexeqüível a ponte pela imensa largura do braço de mar que separa as duas cidades. Para Nassau não há impossíveis. A engenharia fizera-se justamente para vencer dificuldades. E, ele próprio toma conta dos trabalhos. Em dois meses a armadura da ponte estende-se e avança unindo a velha cidade à nova.

Pernambuco inteiro preparava-se para a grande festa da inauguração. O Brasil flamengo estava em paz. A habilidade do príncipe tinha feito o milagre de congraçar os dominados e os dominadores. Os mais altos vultos da resistência pernambucana viviam já no Recife em contato e uma boa amizade com os membros do Conselho Administrativo. No palácio das Torres, Nassau recebia à sua mesa, os mais heróicos defensores do arraial de Bom Jesus. Já o bom bendizia a ocupação holandesa na figura fidalga e gentil do príncipe.

Nassau queria dar à festa um cunho de intensa popularidade. A sua maior preocupação em Pernambuco foi ser bem querido do povo.

Aquele anúncio de que o boi do Melchior iria voar era justamente para interessar o grande publico.

E interessou. O recife encheu-se da gente dos arredores e dos engenhos longínquos.

Seria possível um boi voar?! O boi do Melchior era um boi diferente dos outros bois e quem sabia lá se o demônio do bicho não tinha a habilidade das aves?

A festa da inauguração da ponte que ligava a cidade nova `velha tivera o brilho que sempre caracterizara as festas de Nassau.

Tanta gente passou de uma margem à outra que, só naquela tarde, a ponte rendeu 1.800 florins ao preço de dois soldos – ida e volta, por cabeça.

–

Bruno Matos (Brasil, contemporâneo)

Xilogravura, 15 x 20 cm

–

À beira da praia ergueram-se palanques para as damas e gente grada; músicas tocavam em coretos; sob toldos multicores distribuíam-se refrescos e guloseimas. O Capiberibe fulgia, refletindo as luminárias.

O vôo do boi do Melchior era o último número do programa.

Às dez horas da noite sentia-se o rumor da ansiedade do povo.

— O boi, o boi!!

E o boi não aparecia.

Eram quase onze horas quando se ouviu na multidão um longo clamor. Era o Melchior que aparecia seguindo o bovino manso.

A onda popular deslocou-se fervilhando.

O Melchior parou à porta de um sobrado. A multidão acompanhou-o. Era dali que o boi ia voar.

O povo acotovelava-se. O Melchior entrou. O animal, a um sinal do dono, entrou também. A porta fechou-se.

Lá em cima, na janela do sobrado o Melchior surgiu olhando para o alto, como que a sondar os ares em que o seu boi ia voar.

E sumiu-se.

Embaixo a multidão silenciosa esperava premida.

Passam-se muitos minutos. Nas varandas do sobrado não aparece mais ninguém.

O povo inquieta-se.

— O boi! o boi !!

O Melchior tornou a vir à janela, espalmando a mão direita para baixo. Que esperassem, era um instante!

Momentos depois o chavelhos de um boi surdiram na janela e depois do chavelhos o pescoço e depois do pescoço o resto. Toda a gente reconheceu:… era o bovino do Melchior. E o diabo do bicho foi subindo, subindo e caminhando devagarinho no ar, como se tivesse voando na direção do sobrado fronteiro.

A multidão, de olhos erguidos, silenciara num estatelamento.

Mas de súbito, uma gargalhada estalou. Uma outra e outra, num segundo toda a rua e toda a gente era um gargalheiro desabalado.

Todos tinham compreendido o truque. O boi voador o do Melchior. Era um boi empalhado, admiravelmente feito, imitando na cor e no tamanho do boi garoto e boêmio. Voava, mas preso por arames invisíveis à noite.

E foi uma pândega. Não houve um desgosto naquela noite. Nassau teve o prazer de ter dado uma festa tão ao sabor do povo, o povo a alegria de a ter gozado, o Melchior a ventura de passar à história com o seu boi.

–

–

Em: Terra de Santa Cruz: contos e crônicas da História Brasileira, de Viriato Corrêa, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira:1956