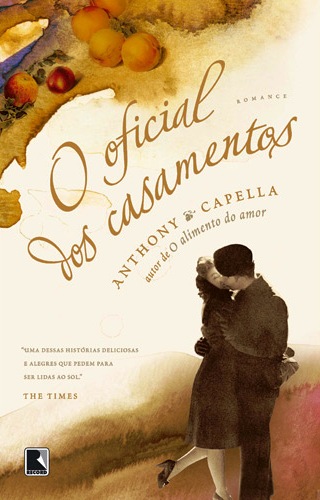

Ilustração de capa de revista, Coby Whitmore (EUA, 1913-1988)

–

–

O oficial dos casamentos, de Anthony Capella [Record: 2011] em primeira leitura parece mais um livro feito para as férias, para ser lido na praia, sob a sombra de uma barraca, maresia salgando a pele e um copo de mate gelado na mão. Parece leve, cheio de humor, quase inconseqüente. Sua narrativa é rápida, ritmada e transporta o leitor facilmente pelos aromas da culinária italiana [um perigo ler esse livro se você está de dieta], e também evoca com facilidade a paisagem napolitana, assim como o charme e a beleza das mulheres nativas. Chega perto de poder ser lido, simplesmente assim, sem compromisso. Afinal, o tema central, parece ser o romance entre a italiana Lívia Pertini e o oficial inglês James Gould.

A narrativa faz jus à tradição literária inglesa iniciada no século XVIII em que o narrador descreve as observações de um estranho quer na cidade de Londres, quer num país até então desconhecido. Suas observações do povo local, dos costumes e hábitos que lhes são caros, interpretados pela perspectiva do visitante são fonte de grande entretenimento, humor e surpresa quanto aos costumes locais levados a sério pela população. Um dos mais radicais exemplos desse gênero literário está exemplificado nas Viagens de Gulliver do irlandês Jonathan Swift, cuja primeira publicação data de 1726.

–

–

–

–

No texto de Anthony Capella, acompanhamos as observações de James Gould sobre a Itália, a vida em Nápoles, os costumes locais. Membro das forças inglesas que lutavam com os aliados contra os nazistas no sul da Itália, James Gould se encontra subitamente responsável pelas entrevistas que permitiriam ou não a oficiais ingleses se casarem com italianas. A necessidade dessa função surge do enorme número de oficiais britânicos que se enamoram das belas italianas e pedem permissão para casar. Por sua vez, as autoridades inglesas não vêem com bons olhos esses casamentos por acharem que um homem casado não iria lutar com o mesmo empenho que um solteiro.

Eis que a viúva e maître de cozinha, Lívia Pertini entra em sua vida, como cozinheira de James. E suas delícias culinárias, os aromas de sua comida, a textura de sua massa, a excentricidade de suas bebidas abrem, para ele, as portas de um mundo novo e inebriante onde todos os sentidos parecem se imiscuir em uma única e plena experiência sensual. Nessa aventura culinária ecos de outro escritor inglês setecentista, Henry Fielding com seu A História de Tom Jones publicado em 1749 vêm à mente nas cenas em que Lívia ensina James a comer ervilhas ou escargots.

Mas, há uma mudança de tom e uma mudança de atmosfera mais ou menos a três quartos do fim. Até então tudo parece uma comédia romântica. De um momento para o outro, como aconteceu na vida real, com a explosão do Vesúvio, o romance dá uma virada, deixa de ser tão bem humorado. A guerra chega ao primeiro plano e com ela vêm outras seduções. Talvez melhor descritas como o lado negro, o reverso do que até então se apresentara. E aparece a sedução pela exploração, a sedução por extorsão, a sedução como arma de guerra.

–

–

Anthony Capella

–

–

Não é surpresa saber que esse romance já está a caminho de se tornar um filme. De fato, por ser uma história passada na guerra, por seu alto astral e bom humor, tudo nela lembra os filmes dos anos 40 do século passado – também de guerra – com Katherine Hepburn, Cary Grant e outras estrelas Hollywoodianas das telas em preto e branco, em que romances bem humorados com fox-trot na vitrola, aconteciam inesperadamente. Há quem possa comparar esse livro a dois outros romances, também ingleses, da década de 90, O bandolim de Corelli, de Louis de Bernières, publicado em 1994 [no Brasil, Record:1998] e de Chocolate, de Joanne Harris, publicado em 1999 [ no Brasil, Record: 2001], que também viraram filmes. Mas acho essas comparações superficiais. Porque nenhum desses dois títulos parece ter o cuidado de um subtexto como o que transparece no romance de Capella.

O Oficial de casamentos examina o tema da sedução de diversos pontos de vista e se torna até mesmo um curioso quebra-cabeças para o leitor atento diferenciar todos os tipos de sedução retratados no romance, tal como nos distraímos quando temos em frente de nós um desenho com a pergunta: quantos triângulos você vê na figura acima? Este é um bom romance, de fácil leitura. Bom entretenimento. E a gente ainda aprende uma ou duas coisas sobre a história da Segunda Guerra na Itália. Bem documentado. Para maiores detalhes o autor também colocou documentos na sua página na web. [ www.anthonycapella.com] Recomendo.