O leitor, 1952

O leitor, 1952

Wladimir Lindenberg (Alemanha, ?-?)

Têmpera

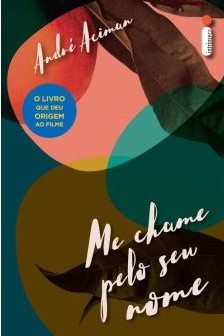

Antes deste livro se tornar popular, e antes mesmo de virar filme, conheci a prosa de André Aciman através de três livros: Out of Egypt, memórias; um ensaio sobre imigração, no livro Letters of Transit, onde ao lado de Eva Hoffman, Bharati Mukherjee, Edward Said e Charles Simic o tema da identidade no exílio é abordado; mais tarde, em veio semelhante, li False papers: essays on exile and memory. Na época eu me dedicava a questões sobre exílio e identidade cultural. Por este motivo com exceção de Charles Simic, me familiarizei com os autores mencionados. Deles, Aciman surpreendeu. Sua habilidade de ser incisivo dando espaço para linguagem poética se fez sentir em todos os textos. Mas o autor que conheci através desses livros não me deixou vislumbrar o romancista. O que há em comum entre este romance e os textos que li anteriormente? Cuidado com as palavras, leveza de expressão, profundo conhecimento de textos clássicos. E ainda, prosa fluida, que se mantém entre realidade e memória; explorando a melancolia inerente àquilo que se perdeu.

A ampla linguagem poética continua usada em Me chame pelo seu nome, [tradução de Alessandra Esteche]. É ela que faz sonho e realidade deslizarem de um momento para outro, se imiscuírem e mesclarem, numa dança sedutora, onde nada é preciso. Mais vale o subentendido, a ambivalência. Diálogos são dissimulados; passagem de tempo incerta. Sabe-se simplesmente que é verão. É um verão. A ação se desenvolve no período das férias escolares americanas, de meados de maio a agosto. Mas é Itália. Cidade linda, quase anônima, de identidade misteriosa, referida por uma única consoante, mas exposta indiretamente aos curiosos, quando se descobre ser o local da morte por afogamento do poeta inglês Shelley [Percy Bysshe Shelley, 1792- 1822]. Portanto é a pequenina Lerici, voltada para o azul do Mediterrâneo, ao sul da Riviera Italiana.

Por três quartos do livro, não gostei da leitura. Mas as últimas sessenta páginas redimiram o sacrifício inicial, quando a trama dá uma virada impressionante. De repente, gostei de seu desenvolvimento. Subitamente chega-se a um final belíssimo e coerente. E não foi por acaso que fechei o livro com a certeza de algo ter-se movido em meu âmago.

Trata-se de um livro de passagem, da chegada à idade adulta, de descoberta da sexualidade, de amor, de paixão, até mesmo de obsessão. Elio Perlman, rapaz de dezessete anos, se descobre enamorado de Oliver, americano, que passava as férias de verão na Itália. Erudito, acadêmico, Oliver recebe estadia gratuita na casa dos pais de Elio. Em troca, serve de secretário para o dono da casa. O esquema funciona há anos, cada vez com uma pessoa diferente e continua por depois desse verão.

Ainda que Elio pareça ser o personagem principal, já que vemos o mundo através de seus olhos, é Oliver, quem traz a energia que movimenta a trama. Sua presença, desde a chegada à vila dos Perlman, agiliza o texto e, por mais lacônico que seja, possivelmente por isso mesmo, ativa a curiosidade de Elio. Oliver o fascina, o instiga. É aí, neste ponto, que desfrutamos, sem perceber, do grande e profundo conhecimento da literatura clássica, por André Aciman. O livro nos comove, nos toca a alma, em parte porque sua estrutura espelha a dos mitos da antiguidade, enraizados no inconsciente do leitor ocidental. Oliver aparece nesta trama no papel de Hermes. Mercúrio. Por ele, e com ele, Elio é iniciado a outro mundo, ao autoconhecimento, à totalidade, à plenitude. Oliver, como Hermes é sedutor. De espírito livre, não pode ser definido facilmente; inteligente, culto, atraente, bissexual, destro no tênis e perito no pôquer, inconstante, desfruta de noites e telefonemas enigmáticos; ambivalente, inacessível, esfíngico o americano torna-se foco da atenção de Elio, que se encanta e o deseja. Sonha com sua atenção, almeja a união com o indecifrável visitante. Em sua visão Oliver é o que ele gostaria de ser. É o ser que tem dentro de si. Não descansa até formar um vínculo estreito com ele, até ter sua intimidade trespassada. Eventualmente os dois se encontram e têm um relacionamento tórrido, absorvente, que dura pouco. Mas traz a Elio a sensação do todo, de plenitude e perfeição. Logrou conhecer-se, completar-se. A união com este outro ser, que o reflete, está representada no próprio título: Me chame pelo seu nome, clímax da plenitude alcançada, da união que o torna conhecer a si mesmo. Logo, Oliver retorna à América, tendo desempenhado o papel que lhe cabia, psicopompo. A história deste verão, portanto não é só a iniciação sexual de Elio, é a porta do conhecimento de si mesmo.

Então, porque não gostei de uma parte tão grande do livro? A obsessão de Elio com Oliver é longa, detalhada, interminável. Cada pormenor é descrito: do arco do pé de Oliver, às cores de seus calções de banho às quais Elio atribui vários estados de espírito do visitante. Essas descrições delicadas, sensíveis, inspiradas, suaves e sedutoras tornam-se infindáveis. Levantam a dúvida sobre sua necessidade e mesmo agora, depois de terminada a leitura, acredito que Aciman foi indulgente consigo mesmo, talvez fascinado pela novidade de escrever sobre a atração de um homem por outro. Por fim, quando Elio e Oliver se encontram e se amam apaixonadamente, a linguagem poética de Aciman se perde. Desaparece. Nos encontramos com uma das mais crassas descrições de um relacionamento a dois. Ela me levou a imaginar como teria sido bela e sensível esta passagem nas palavras D. H. Lawrence, porque Aciman sujeita o leitor a ponderar sobre o desconforto físico de Elio após a iniciação sexual e a considerar o grotesco do prazer carnal. O que aconteceu com aquele escritor da primeira parte, com toda a bela e poética prosa? Ela retorna no final, depois de um interlúdio literário, numa viagem a Roma, que não exerce nenhuma função significativa no desenrolar da história.

Só então, no regresso à casa, quando o desejo de Elio retorna, quando o anseio reaparece, quando seu apetite, ânsia, espera, sede reacendem, ressurge também a prosa poética na qual Aciman se distingue. É aí, neste ponto, na fala do Sr. Perlman, pai de Elio, ao aconselhar-lhe sobre a vida, que Aciman leva o texto ao seu ápice. Não me surpreenderia se esse trecho da obra, passasse a ser reconhecido por si só. Aplaudido. Independente.

André Aciman

André Aciman

O que permaneceu comigo foi algo sobre as possibilidades perdidas e as conquistadas; foi a constatação da miríade de oportunidades que nos é oferecida numa vida comum. Pensei nas portas que abrimos e fechamos, nas vezes que dizemos não ao autoconhecimento. Medo. Medo do sofrimento que traz conhecimento de si, da vida e dos outros. Pensei no que é amor, paixão, curiosidade. Na fascinação de cruzar as fronteiras para outros mundos, físicos ou imaginários, e até mesmo psicológicos. Pude refletir sobre o medo de viver, das novas experiências. Talvez pela própria ambiguidade do texto, tantas perguntas possam ter aparecido. É um livro de perguntas, mais do que respostas e parte de seu encanto está em nos conhecermos através desse próprio questionamento.

Designar Me chame pelo meu nome como um livro homossexual, pertencente à literatura gay é reduzi-lo a um pequeno círculo de leitores. É sim, a história de amor de um homem por outro. Mas é maior do que isso, é uma viagem ao mundo de nossa psiquê que ao ser descoberta nos une, nos faz inteiros. É, portanto, um livro para todos, pois irá repercutir no âmago de nossas almas.

NOTA: este blog não está associado a qualquer editora ou livraria, não recebe livros nem incentivos para a promoção de livros.