O grupo de leitura Ao Pé da Letra escolheu ler, no mês de fevereiro, Virgínia Mordida, de Jeovanna Vieira — primeiro romance da escritora. Embora a autora e a personagem principal sejam afrodescendentes, não se trata de uma obra sobre racismo, ainda que o livro se enquadre na literatura ativista, estilo em voga e favorito da Geração Z. O tema central é o relacionamento abusivo de um casal. Virgínia narra sua saga através dos mais de oito anos de convívio com o homem por quem se apaixonou — um caso em que ela entra esperançosa, apesar de ter sido advertida por uma amiga sobre a reputação duvidosa do rapaz.

Henri é um argentino que deseja ser ator, mas possui pouca habilidade para a carreira. É um homem sempre às vésperas de conseguir um papel, por mínimo que seja, e que não se incomoda de ser mantido por uma mulher de trinta e poucos anos, bem-sucedida profissionalmente. Para Virgínia, porém, o primeiro encontro — que imediatamente se transforma na primeira relação sexual — supera as expectativas, convencendo-a de que ele é o parceiro perfeito. Henri alimenta essa fantasia, contribuindo indiretamente para os planos dela e fazendo juramentos de amor semelhantes aos da companheira, embora seja rápido em substituí-la nas separações. Mas será Virgínia capaz de deixá-lo? Resta ler para ver.

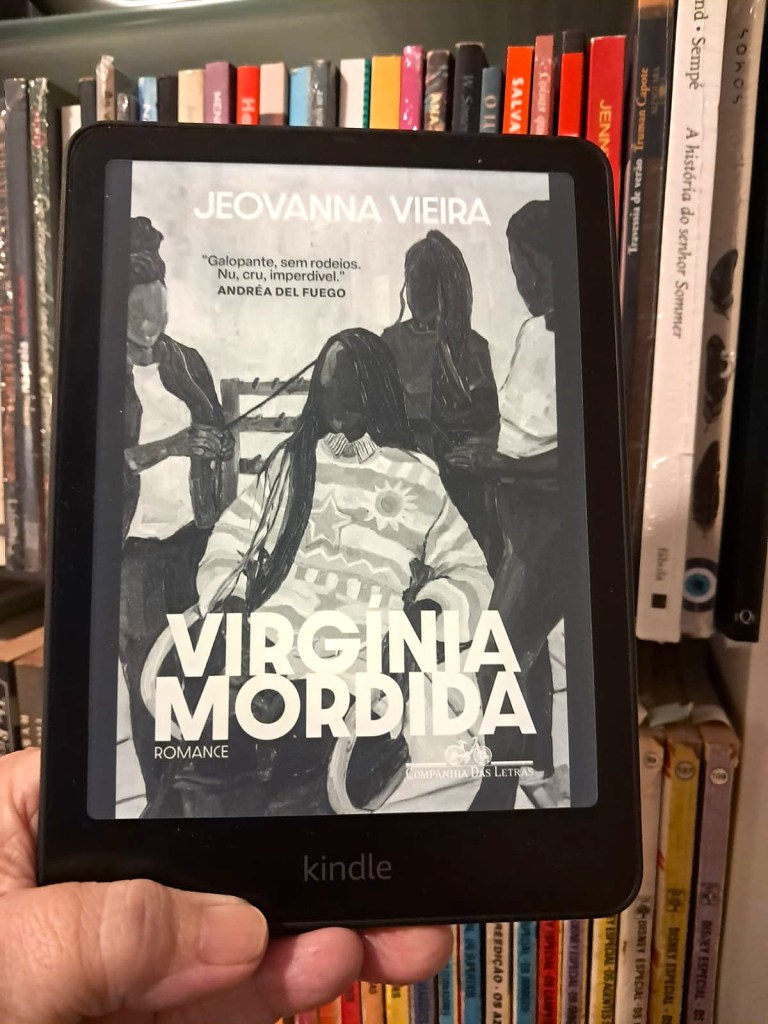

Na capa, a editora destaca a opinião de Andréa del Fuego: ‘Galopante, sem rodopios. Nu, cru, imperdível’. Concordo que a escrita é galopante e a narrativa, nua e crua. Mas paro por aí. Grande parte da literatura ativista adota um discurso cru, como se a mensagem pudesse ser comprometida pela estética. Virgínia Mordida é de um realismo visceral, bárbaro, sem rodeios. Jeovanna Vieira até tenta trazer certo lirismo ao recordar as ‘Beneditas’ de sua ancestralidade, talvez para contrabalançar o grito de agonia da história principal. No entanto, para explorar a profundidade do desarranjo emocional de Virgínia, seriam necessárias mais camadas de reflexão e silenciamento interior.

A fragmentação psicológica da protagonista seria mais impactante se houvesse um retrato de sua luta interna e meditativa. No texto, tudo se resolve por ações: telefonemas, saídas, conversas com terceiros, bebida e sexo. Faltam discussões emotivas entre os amantes e, sobretudo, o estado interior de Virgínia. Até a dúvida sobre a maternidade é resolvida de forma célere, sem espaço para a sutileza dos sentimentos. Essa subjetividade ajudaria o leitor a participar da transformação da narradora. Como está, o livro é um relato objetivo e impactante, mas de efeito passageiro, pois não oferece chance de identificação com a agonia interna da personagem. Nossa imaginação é ignorada por uma sequência factual de ‘ele fez isso, eu fiz aquilo’. Falta profundidade.

Entendo que o abuso doméstico é tema comum da literatura ativista e, como norma do nicho, a obra ressalta a solidariedade entre mulheres. A ‘mulher objeto’ não é um tema novo; já foi abordado em clássicos como O Cortiço, de Aluísio Azevedo, e no estrangeiro por Charlotte Perkins Gilman em O Papel de Parede Amarelo (lido pelo grupo em 2016). Nos dez anos do Ao Pé da Letra, lemos diversas obras ativistas, incluindo A Pediatra, da própria Andréa del Fuego. Portanto, nossa crítica não nasce do desconhecimento do subgênero. É hora, porém, de repensarmos a estrutura da literatura engajada para que ela deixe de ser estritamente factual e verborrágica. É preciso polir a escrita e entrelaçar a denúncia à introspecção, evitando o rótulo de ‘leitura rasa’ que frequentemente aflige a literatura de resistência.