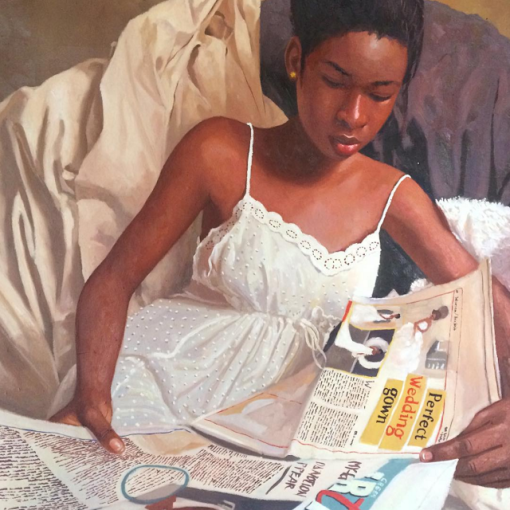

Leitura 2, 2010

Leitura 2, 2010

Heidi Berger (Alemanha, 1944)

técnica mista

www.heidiberger.com

Americanah visa primeiramente o leitor americano, seguido de possíveis imigrantes. Gira, sobretudo, em torno das maneiras de inclusão e exclusão social por raça nos Estados Unidos, concentrando-se nas distinções e nas nuances sociais adotadas pela sociedade inteira: brancos, negros e todas as outras variantes de raça em que o país se subdivide. Lido por quem nunca viveu por lá, o romance corre o risco de dar origem a interpretações redutivas do escopo cultural daquela sociedade. Essa simplificação pode também ser uma barreira na apreciação do leitor estrangeiro aos diversos desdobramentos do romance que relata quase verbatim situações do cotidiano americano que passam despercebidas tanto pelos nativos – iludidos pela própria familiaridade da vida comum–, como pelos visitantes estrangeiros que não conseguem notar os diferentes matizes da ironia e da separação de tribos naquela sociedade. Mais do que isso, Chimamanda Ngozi Adichie, nascida na Nigéria, explora o ambiente para o qual imigra, de uma posição inigualável: observadora detalhista, estrangeira com forte identidade cultural nativa e negra. Consegue com essa base segurar um enorme espelho que reflete a sociedade americana, como um todo, com sua enorme classe média e os intelectuais politicamente corretos.

A pergunta é: estará o americano comum aberto a ver sua própria imagem de um ângulo diferente, incapaz de usar a desculpa de que a crítica vem de uma pessoa com os paradigmas colonialistas? Não sei. A julgar pela resposta de vendas do livro nos EUA, pode-se dizer que pelo menos uma boa parcela dos leitores do país tentou ver a América pelos olhos da autora. Não se pode deixar de frisar, no entanto, que muito do que foi escrito pela autora, não teria sido aceito não fosse ela africana e negra. Ninguém melhor do que ela, portanto, para chamar atenção sobre as pequenas variações de comportamento a que um imigrante precisa se submeter para finalmente se perder na nova sociedade que escolheu. A autora também tomou para si mostrar, através de exemplos, a complexa trama que suporta e separa, que desagrega e asfixia a população negra no país.

Não me surpreende que este livro tenha sido recipiente de um dos maiores prêmios literários americanos o National Book Critics Circle Award, além de ser considerado um dos dez mais importantes livros do ano pelo The New York Times, em 2013, é bem escrito e aborda um tema polarizante de maneira diferente. Em breve: a personagem principal, Ifemelu, criada na classe média nigeriana, consegue uma bolsa de estudos para uma pequena universidade no estado da Pensilvânia. Chegando lá tem que encontrar emprego para sobreviver e pagar ainda uma quantia que resta da bolsa de estudos parcial que recebeu. O trabalho que alavanca sua carreira é o de babá de uma família bem situada. Eventualmente Ifemelu namora o primo desta senhora para quem trabalha, o primeiro relacionamento sério que tem depois de ter deixado na Nigéria o amor de sua vida, Obinze. O namorado, um verdadeiro príncipe encantado, alto, louro, boa pinta, e rico, muito rico, a trata muitíssimo bem. Nesse meio tempo, Ifem [Ifemelu] que continuara com seus estudos, trabalha e começa um blog, que trata da visão de um negro africano sobre o racismo, os negros americanos, e também questões de identidade. O blog tem grande sucesso e logo logo Ifem se vê deixando o emprego para trás, pois consegue viver de palestras sobre esse tema, nas mais diversas localidades. Tem a vida perfeita, mas lhe falta algo. Eventualmente um novo relacionamento surge, desta vez com um professor universitário, negro, americano, intelectual engajado. O relacionamento é bom, mas Ifem depois de algum tempo percebe que há um espírito autoritário neste homem, que prefere a sua interpretação da realidade à dela. Passados quinze anos nos EUA, depois de uma pletora de experiências, Ifem, que ainda sentia que algo lhe faltava, embarca de volta à Nigéria. Encontra-se mudada. A dificuldade de se adaptar é inicialmente um choque. Procura o amor de sua vida e é só através dele, como vemos na última cena, que finalmente Ifemelu se rende em aceitar a Nigéria, em si mesma.

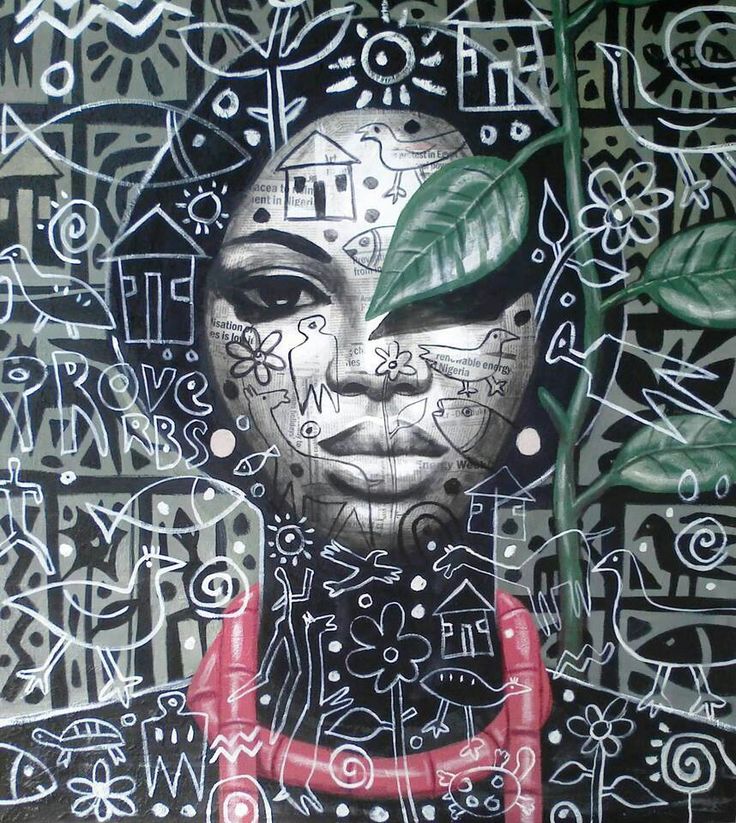

Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie

A Segunda Guerra Mundial e suas consequências foram o mais importante tema literário do século XX, seguido próximo da imigração, problemas de identidade do imigrante e o retorno à terra materna. Mas o imigrante africano nos Estados Unidos é um tema novo, cheio de observações interessantíssimas. Chimamanda Ngozi Adichie tenta esgotá-lo. Mas há muito ainda a ser analisado. Digo que a autora tenta esgotar o assunto por sua intermitente tentativa de colocar a personagem Ifem em variadas circunstâncias, que depois sugerem uma entrada no blog, que nós leitores do romance acompanhamos a cada postagem. O blog é de longe a melhor parte dessa narrativa, misto de jornalismo e estudo antropológico, repleto de ironias e de fino humor, para mim, acabou sendo o ponto de apoio do romance. Por isso mesmo, há muitas ocasiões em que o enredo parece se contorcer para justificar uma entrada no blog. Isso leva a que detalhes sejam esquecidos ou muito levemente pincelados. Exemplos que vêm à mente são: a) a traição de Ifem ao príncipe encantado – algo que em nenhum lugar antes do evento o leitor é levado a desconfiar b) incomoda a falta de detalhes de como Obinze, o verdadeiro amor de Ifemelu, se torna milionário na Nigéria,depois de ter dado com os burros n’água na sua tentativa de imigração para a Inglaterra. Com 516 páginas, umas poucas frases para arrematar a história não seriam nenhuma adição extenuante ao romance.

De fato, esta observação leva a outra crítica: será que realmente a autora precisava de meio milheiro de páginas para contar sua história? Esta se encomprida no meio, parece repetitiva. Mesmo intrigada pelo retrato da sociedade americana que conheço bem, achei que a autora deu muitas voltas, desnecessárias, para levar a história à frente. Senti falta do editor que aconselha ao corte, que ajuda o escritor a se tornar mais leve, menos narcisista com seu texto. Por tudo isso, recomendo com algumas restrições ao leitor brasileiro, o romance Americanah.

Nota: tenho que agradecer às integrantes do grupo de leitura Papa-livros que me ajudaram a esclarecer alguns pontos importantes dessa leitura. Em ordem alfabética: Camille Ramos, Chaia Zismán, Inez de Mello e Souza e Maria Eugênia Pondé. Obrigada, meninas, pelo carinho.

Retrato de mulher

Retrato de mulher

Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie